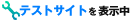

第4回

先進医療と医療経済に

ついて考えてみよう

オプジーボと医療経済

- 古閑

- 佐々木くんといえば、オプジーボの話を聞かないと。

- 佐々木

- 僕はこのお薬の開発には何も関係していないですよ(笑)。

- 古閑

- 今後はどうなっていくのかしら。僕が個人的にだけれど、一番心配しているのは、医療経済。医療は経済の枠の中で動いているから、高価なお薬だったら、世の中が成り立たないんじゃない?破綻してしまうと思う。これから、どうなっちゃうの?

- 佐々木

- おっしゃる通りです。僕はでも、そこもサイエンティフィックでないといけないと思うんです。

- 古閑

- 前回の対談で出た、「PD-L1のTPS(※1) 50%」みたいなインディケーションをサイエンティフィックにきちんと決めてくれて、その範囲内で使ってもらうのが一番いいのかなと思っているよ。 ※ TPS(Tumor Proportion Score):腫瘍細胞のうちPD-L1発現陽性細胞の割合のこと

- 佐々木

- そこは開発する企業と現場で使う我々と行政との間にコンフリクトがあるんですね。現場の人間があまり医療経済的なことを言っても、目の前の患者さんは「いくら払ってもいいから治してくれ」と思うに決まっているわけだから、そういったことをそこに持ち込むべきではないと僕は思っています。だけど、僕の書いたこの本(※2)にも書いていますが、免疫チェックポイント阻害薬は効かない率も高いんですよ。効く人と効かない人がはっきりしているということですね。だったら、効く人だけに絞って使うように努力するのが現場の役割でしょう。だから、医療者の視点としては患者さんができるだけ無駄な治療にいかないようにしてあげるということです。それは間接的に医療経済に結びついてくると思います。医療経済が大事だから縮小しようというのは間違いなので、こういう考え方が必要です。

- 古閑

- うん。

- 佐々木

- ところが、マーケティングを考えると、全患者さん対象という、7万人なら7万人いる患者さん全員に使えるようなお薬なら儲かるわけですよね。ですから、我々が使用する患者さんを限定したいと言うと、意外と反対される。その一番有名な例はイレッサという薬です。イレッサの開発治験の対象患者は進行非小細胞肺がん全部だったんです。アメリカでは奏効率がものすごく低くて、これは役に立たないと。ところが、日本では20数%効くと。使ったときに劇的に効く人がいることは日本人医師は皆、気づいていました。そのときに色々と調べると、「女性」で、「煙草を吸っていなく」て、「腺がん」に効くという臨床背景のデータが出ていました。結局、日常診療で使えるようになった後で分かったことは、イレッサが効く人は「EGFR ※3に遺伝子変異がある人」で、「EGFRに遺伝子変異がある肺がんが、煙草を吸わない女性の腺がんに多かった」んです。だから、我々としては、開発治験の段階でより効く集団に絞って使えるというきっかけをつかんでいたのに、臨床ではすべての進行非小細胞肺癌患者に使ってしまった。それで結局、リスクの高い人に使って肺炎が起こり、社会問題になった。分子標的治療薬も嫌われていた時代があったんです。ですから、企業もやっと気づいてくれて、少なくても長く使ってもらえたり、確実に効くということで企業イメージを上げた方がいいということが分かってきたけど、最初の頃はコンフリクトがありましたね。やはり、現場としては、より効いて、副作用が少ない人というのはどういう人かというのを追求していく努力をして、間接的に医療経済に反映させていくことが必要ですね。※3 EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor):上皮成長因子受容体。

細胞の増殖や成長を制御する上皮成長因子 (EGF) を認識し、シグナル伝達を行う受容体のこと。

- 古閑

- それが臨床の現場で一番できることだよね。

- 佐々木

- 臨床の現場でやらないといけないですよね。免疫チェックポイント阻害薬キイトルーダのように、TPSでより効く集団に対象を絞るということで、先発薬に遅れて臨床に登場しても使用できるエビデンスを出したんですよね。だから、そういう努力は必要です。古閑先生がおっしゃるように、医療経済的な感覚はすごく重要で、僕がそれを感じたのはそれこそ古閑先生と一緒に実験をしていた大学院の頃に行っていた診療所です。

離島の診療所で考えたこと

- 佐々木

- 僕は、昨年までの十数年間、熊本県の天草という離島の診療所に、月に1回訪問診療医として通っていました。北里に来てからも行っていました。すごい田舎なんですよ。その診療所には10床ぐらいベッドがありますが、ずっと満床です。当然、高齢者ですよね。中でも認知症の患者さんが多いです。訪問診療は、当初20軒くらい行っていました。最初は大変だなと思っていたんですけど、だんだん患者さんの数が減っていくんです。それはなぜかと言うと、家族が在宅でみられないからなんです。しかし、その診療所の院長先生は先読みのできる方で、グループホームを作りました。町の小学校が廃校になったから、町から安く借りたんです。これは結構、話題になり、テレビの取材も来たので有名ですけどね。そこで介護施設を作り、そこに医師として、僕が往診に行くという形になりました。何が言いたいのかというと、あの診療所が潰れると、その患者さんたちは路頭に迷うということです。あの診療所は存続しないといけないんです。もう一つはその診療所が存続することで、雇用が生まれます。そのコミュニティに潤いを与えるんです。そういう発想がないといけません。

- 古閑

- そうだね。

- 佐々木

- 一つだけの病院が勝てばいいとか、そういうふうになっていくと、日本の医療は破綻します。北里に新病院ができたときも、この病院を潰せないなと思って、一生懸命やってきました。ただ、そういった発想が今の現場の医師に少し希薄だという気がしています。病院として成長していく、きちんと利益を上げていく、存続していかないと自分たちがやりたいことができないですから。そういった意味で、医療経済的なことが重要だと、心の奥で思ってほしいんです。ただ、目の前の患者さんに「あなたは80歳以上だからオプジーボ使うのはもったいないので、使わないよ」とは絶対に言えないですよ。それには根拠が必要です。

- 古閑

- そうだよね。

がん治療医を目指す若い人へのメッセージ

- 古閑

- 今後、佐々木くんのように、がんの治療医になろうと目指している人たちはどういうふうにキャリアを積んでいけばいいだろう。

- 佐々木

- 外科医もそうだと思うのですが、僕はがんの治療医というものを腫瘍内科医の立場から考えたときに、今の若い人に是非、訴えたいのがまずはベースとなる内科をきっちり、網羅的にやることです。特に分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬に関しては、いわゆる抗がん剤の副作用だけを知っておけばいいのではなく、皮膚科的なことや膠原病内科的なことも知っておかないといけません。そうすれば、内科領域全般を診ることが強みになります。まず基本領域をきっちりやっておくということですね。サブスペシャリティを決めるのは一般的な腫瘍内科の修行のあとでもいいと思いますし、逆にサブスペシャリティを決めて、腫瘍内科の専門医を取ったにしても、「僕は肺がんしか診ない」というのではなく、そういう資格を持っているのであれば、乳がんや大腸がんの患者さんがたまたま目の前に来たときにはきちんとしたアドバイスができるようになってほしいと思います。そのためにはコミュニケーションスキルが特に重要です。がんの場合はCSTというプログラム研修があります。精神腫瘍学会が行っているコミュニケーションスキルトレーニング研修で、この研修を是非受けていただきたいです。悪い知らせをどうやって伝えるかなどのトレーニングを受けることは、がんの専門医になる上で必須に近いスキルをみにつけることになり、キャリアアップの大きな力になると思います。さらに、このコミュニケーションスキルは、がん治療医が行う早期の緩和ケアにも必要となります。ただ、それをトータルにコーディネートする診療科が少ない。腫瘍内科で、緩和ケアもカバーできて、コミュニケーションスキルトレーニングにもきちんと行かせてくれるという腫瘍内科はかなり少ないので、それを増やしていくことが僕らの世代の使命ではないかと思っています。

- 古閑

- この対談の第2回で話に出た、一時的に国の予算が降りて、特任教授を作るみたいなので終わってしまった大学はもったいないね。

- 佐々木

- そうなんですよ。古閑先生なら分かると思いますが、新しくできた講座を自分の領域のジッツ(関連病院)みたいなのにしてしまおうという、横滑りの流れがあるじゃないですか。同じ消化器の講師の先生がそこの教授になると、この腫瘍内科は結局、消化器がんしか診られない腫瘍内科になってしまうので、今後は今できている各拠点に、本当のオンコロジストを養成する腫瘍内科から出てきた若い先生方がチャレンジしていける環境を作らないといけません。古閑先生、僕らは基礎の腫瘍医学という、本当に診療科の垣根を超えた、基礎の研究室にいたじゃないですか。あの感覚というのが重要なので、あそこを巣立っていった連中が頑張らないといけないなあと思っています。

- 古閑

- 佐々木くんのタコ部屋の話じゃないけど、佐谷研もタコ部屋みたいだったの。外科医も内科医も婦人科医もいたけど、皆ががんを勉強していた。

- 佐々木

- 実際にそこで患者さんの相談などもするわけですよ。熊本大学の場合、大学院ではどっぷりと基礎に行っていても良かったんです。それでも、週に1回はアルバイトに行っていました。

- 古閑

- 生活があるからね(笑)。

- 佐々木

- そうです。そのアルバイト先で、大腸がんの患者さんを見つけたりするんですよ。そんなときにすぐに相談したり。それがすごく良かったんですよ。耳学問ですけど、そうやって聞いていたことが役に立つんです。

― 古閑先生も熊本でアルバイトをなさっていたんですか。

- 古閑

- していました。アルバイトしないと、生きていけないし(笑)。

- 佐々木

- どこに行っていたんですか。

- 古閑

- 僕は○○脳神経外科病院。

- 佐々木

- もうなくなっちゃいましたね。

- 古閑

- なくなったねえ(しみじみ)

《 Next:病院を存続させて若い世代に繋いでいくために 》

-

プロフィール

古閑 比佐志

(こが ひさし)

岩井整形外科内科病院

副院長/教育研修部長

【略歴】

1962年千葉県船橋市生まれ。1988年に琉球大学を卒業し、琉球大学医学部附属病院で研修。

国内の複数の病院で脳神経外科医として勤務ののち、1998年にHeinrich-Pette-Institut fur Experimentelle Virologie und Immunologie an der Dept. of Tumorvirologyに留学。2000年に帰国後は、臨床と研究を進め、2005年にかずさDNA研究所地域結集型プロジェクト研究チームリーダーを経てかずさDNA研究所ゲノム医学研究室室長。

2009年より岩井整形外科内科病院 脊椎内視鏡医長として勤務、2015年より現職。

-

プロフィール

佐々木 治一郎

(ささき じいちろう)

北里大学医学部附属新世紀医療開発センター教授

北里大学病院集学的がん診療センター長

【略歴】

1964年熊本県生まれ。1991年に熊本大学を卒業し、1998年に熊本大学大学院を修了。

2000年から3年間、米国MDアンダーソンがんセンターで肺がん基礎研究に従事する。2004年に熊本大学医学部附属病院に勤務する。

2007年に熊本大学医学部附属病院がん診療センター長に就任し、肺がんの診療に加え、がん診療地域連携やがんサロンの普及活動に従事。2011年4月に北里大学医学部に准教授として着任。2014年2月に北里大学医学部附属新世紀医療開発センター教授に就任し、北里大学病院集学的がん診療センター長を兼任している。

CONTENTS(全5回)

- 第1回 北里大学病院のがん研究と診療への取り組み

- 第2回 若い人こそ一度は! 臨床にも活きる基礎研究のススメ

- 第3回 最先端のがん遺伝子検査による個別化治療

- 第4回 先進医療と医療経済について考えてみよう

- 第5回 病院を存続させて若い世代に繋いでいくために

トップドクター対談 バックナンバー

- 第4回

基礎研究を経験したトップドクター対談

Dr.古閑比佐志×Dr.佐々木治一郎 - 第3回

内視鏡外科トップドクター 師弟対談

Dr.金平永二×Dr.稲木紀幸 - 第2回

内視鏡外科・総合内科トップドクター対談

Dr.古閑比佐志×Dr.徳田安春 - 第1回

内視鏡外科トップドクター 同級生対談

Dr.福永哲×Dr.古閑比佐志